In questi ultimi due decenni si è progressivamente affermata l’idea che l’architettura e i suoi protagonisti dovessero pagare felicemente pegno all’immagine rumorosa del deus-ex-machina che, solo ma compreso, potesse offrirci immagini mirabolanti e idee, ogni volta, clamorose per un mercato sempre più onnivoro e desideroso di effetti speciali.

Più passa il tempo, invece, sono convinto che tutto questo rumore assordante non sia che la riprova di una profonda crisi di lettura del mondo, dei suoi desideri e paure profonde e dell’incapacità dell’architettura di esprimere seriamente uno spirito del tempo che sfugge e si fa sempre più tragicamente enigmatico.

Ma non tutti gli autori della nostra cultura progettuale contemporanea si affiancano a questo trenino parodistico e, piuttosto, costruiscono e difendono con silenziosa ostinazione uno spazio per il disegno e il pensiero intimo, segreto, privato che nutre con parsimonia le ricerche in corso e le sfide che è necessario rilanciare per non morire d’inerzia.

Si tratta di un atteggiamento intergenerazionale, interculturale, che va oltre i linguaggi e le mode, e che rappresenta una scelta personale, spesso caratteriale che si combina a una reazione di fastidio a un consumo forsennato d’immagini, materie e forme.

Questo ultimo anno ha avuto il potere di farci confrontare con questa condizione, dimostrando che agitarsi non avrebbe potuto aiutare a superare quel senso di spaesamento e solitudine in cui siamo stati tutti coinvolti ma che, invece, ogni momento era unico e prezioso.

L’architettura, come tutte le discipline che insistono nel mondo e lo deformano, sarà chiamata a cambiare e a ripensare progressivamente i suoi strumenti progettuali e concettuali per rispondere a un tempo che sta vivendo una profonda metamorfosi. I nostri progetti dovranno avere dentro di sé un senso di domesticità sensuale ed elementare, le materie usate andranno ben soppesate con lo sguardo e il sapere, i luoghi e i suoi abitanti dovranno essere ascoltati e rispettati con maggiore attenzione, mentre ogni gesto andrà ben soppesato, non per castrare la visione, ma per renderla ancora più radicale e profonda nelle sue conseguenze.

In questi ultimi anni esistono una serie di autrici e autori che, individualmente e senza alcuna pretesa, stanno provando a seguire questa strada, più francescana che figlia del minimalismo esangue degli ultimi anni, espressiva senza essere rumorosa, colta e consapevole senza essere accademica. Una di queste autrici è sicuramente Francesca Torzo, italiana, classe 1975, che sembra rispondere ostinatamente e silenziosamente a questa condizione con un livello di coerenza che impressiona per maturità.

Salita agli onori della cronaca grazie all’invito per l’ultima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, già nota alla critica più avveduta grazie a una serie di piccoli, sofisticati interventi residenziali in alcuni centri storici italiani e per una serie di concorsi internazionali vinti, rafforzata nella consacrazione pubblica grazie ai risultati finali dell’ampliamento del museo Z33 ad Hasselt in Belgio e a una piccola, ma preziosa, mostra realizzata alla Triennale di Milano nel 2019, la Torzo colpisce per la chiarezza interna al proprio lavoro che vede visione, disegno, cantiere e opera ultimata tenacemente legate tra di loro da un’azione di pensiero e corpo quasi ossessiva che ha pochi eguali nel panorama nazionale.

L’incontro con Francesca Torzo è sempre spiazzante. Occhi inquieti e pieni di pensieri che corrono nella testa, parole dosate come ad aver paura di usare il tono e i termini sbagliati, tensione costante sul lavoro e i risultati che vanno accompagnati con una ossessione tagliente e necessaria, il fastidio per quello che di superfluo arriva dal mondo e distrae, un innamoramento costante e felicemente infantile per un segno di luce, un dettaglio in un fiore o in un’opera di un maestro amato o, semplicemente, incontrata per strada e subito fissata in un’immagine.

C’è un amore assoluto per l’architettura nel modo di lavorare della Torzo, supportato da un senso di misura e realismo delle complessità nel mondo in cui operiamo che non rende mai le sue scelte arroganti e obbligate. Questa è una delle doti progettuali che più m’impressionano del suo lavoro: la capacità di sembrare assoluta e radicale ma, insieme, dimostrare una disponibilità alla comprensione del luogo e dei limiti necessari per la realizzazione di un progetto.

Malgrado la formazione che passa attraverso la scelta di maestri integralisti come Peter Zumthor, o una frequentazione iniziale dell’ambiente genovese che ruotava intorno a Baukuh e a un clima generazionale che predilige le forme affermative del pensiero progettuale, la Torzo ha costruito una propria strada che prevede anche la fragilità, seppur contenuta e mediata da un uso del disegno del corpo architettonico quasi ossessivo e curato consapevolmente nei dettagli.

Si tratta di uno scarto interessante, quello che cerca una strada comune tra il progetto ideologico di Aldo Rossi e la fisicità elegante di Scarpa e Albini, che viene risolto attraverso un immaginario asciutto, essenziale di forme e geometrie facilmente riconoscibili e la cura attenta e colta di pochi, bilanciati, dettagli che fanno risuonare il corpo dell’architettura.

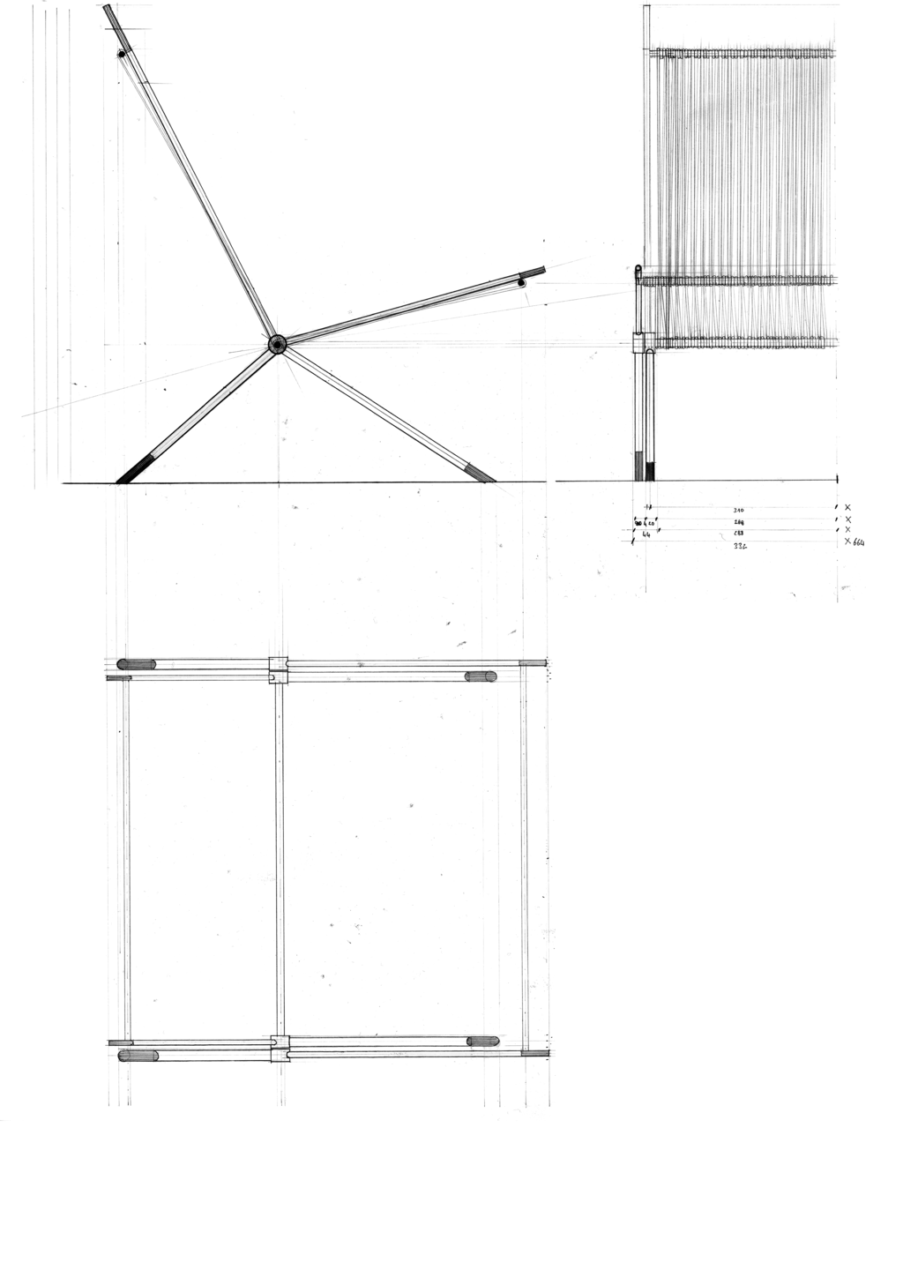

Il disegno torna ad essere lo strumento con cui controllare, testare e regolare il flusso e dei pensieri e delle immagini da mandare poi in produzione che rimane, sempre, l’obiettivo ultimo del lavoro di Francesca: l’opera costruita, reale, fisica da abitare e poi modificare nel tempo.

Anche i suoi disegni, che formalmente entrano in un filone italiano di bellezza stilistica e precisione che si allineano con le ricerche di Mario Ridolfi, Danilo Guerri, Carlo Scarpa e Umberto Riva, è usato non in quanto produzione concettuale ed estetizzante, ma come strumento per entrare in cantiere e realizzare.

Il disegno è strumento estetico che innalza il sapere tecnico a immagine, definendo uno scarto di senso e contenuto essenziale, ma, insieme, è strumento operativo perché l’opera sia controllata e possibile. Guardando ai tratti e alle opere che progressivamente escono dalla sua bottega genovese, non possiamo che comprendere la necessità di silenzio e solitudine dell’autrice, perché ogni rumore potrebbe distrarre da un pensiero concentrato sulla qualità massima richiesta al lavoro in corso. Non è un isolamento sacrale, snobistico, ma la richiesta di pace per fare le cose al meglio, pensando che il lavoro vada sempre nobilitato e che l’architettura abbia una responsabilità sociale e ambientale altissima, che non contempla errori volgari.

Non vorrei che immaginaste la Torzo come una monaca di clausura dedita unicamente al proprio lavoro, perché così non è, separata tra lavoro e insegnamento universitario a Mendrisio, ma che la ricerca del silenzio è una delle condizioni necessarie a produrre un lavoro che si possa amare e che possa permettersi di essere poi costruito ed abitato. Questa, credo, sia una delle sfide più autenticamente private di Francesca Torzo e una delle condizioni che giustificano la qualità crescente del suo lavoro.

Didascalie e crediti fotografici (dall’alto verso il basso)

– PH. Julia Nahmani

– Z33 entrance and facade towards Bonnenfantenstraat, photo by Gion von Albertini

– Z33 watercolour by Francesca Torzo

– Paolo low chair drawings by Francesca Torzo for Maniera

– Ottomano sofa drawings by Francesca Torzo for Maniera

– Éclaboussures, ink drawings by Francesca Torzo

– Chaosmos, solo exhibition at Palazzo dell’Arte by Giovanni Muzio, Triennale in Milano, photo by Julia Nahmani

– Chaosmos, solo exhibition at Palazzo dell’Arte by Giovanni Muzio, Triennale in Milano, plan pencil drawings by Francesca Torzo

– Z33 handrail detail, photo by Gion von Albertini

– Pencil and watercolour drawing by Francesca Torzo

Text by Luca Molinari

Cliccate qui per acquistare il nuovo numero di Platform Architecture and Design